阅读:0

听报道

1.分岔点,脱耦与熵增

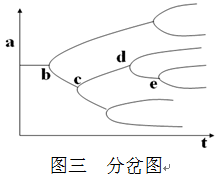

分岔图是耗散结构理论的重要内容。系统的演化过程存在一系列分岔。随着系统内部和系统与环境之间不能耦合之功能的积累,必然难以为继而走到分岔点,经内外功能的一系列博弈和调整后再进入新的发展路径。

图中,abcde等是分岔点。在两个分岔点之间必然性占优,系统沿相对确定可预测的路径演化;在分岔点偶然性占优,由随机涨落引发巨涨落,这就是蝴蝶效应。系统的行为不确定,进入哪一个分岔难以预测。分岔点是历史的机遇,也隐藏着巨大的风险。

从90年代初到金融危机前,全球化运行在两个分岔点之间的“必然”阶段,整体可预测,中国加入WTO是一个高潮。国际社会对此并未做好充分准备,不能耦合的因素开始积累(逆全球化辨析——复杂性科学的视野),美国次贷危机触发了金融危机,进而波及全球化。全球化走向分岔点。

先是全球产业链断裂,各国纷纷将投入全球产业链的要素(资本、知识产权等)撤出,也就是“脱耦”。中国“世界工厂”陡然失去买家,投资4万亿救市,提振内需,希望以此抵消出口断崖式下降。虽然经济因“鉄公基”而强劲反弹,然而却难以持久。

中国提出“一带一路”倡议是重建全球产业链的努力,受到沿线国家等的欢迎,但并未得到发达国家的普遍响应,甚至遭到反对。英国脱欧,特别是川普当选及其之后退群等一系列作为,在中美贸易战所显示的单边主义和保护主义,于金融危机之后进一步瓦解全球化,在逆全球化的路上渐行渐远。

全球化导致熵增,但世界总体毕竟处于有序状态。

全球产业链瓦解,则是走向偶然性占优的分岔点,不确定因素增加,蝴蝶、黑天鹅、灰犀牛等等纷纷现身。世界各国不再功能耦合,相互依存,而是转向全面竞争,甚至兵戎相见。世界在总体上熵增,陷入混乱,甚至危机之中。

2.分岔点期间的主体

1)全球化主体的演变

在工业化和全球化早期,公司和国家的利益一致 。在全球产业链一帆风顺之时,参与功能耦合的主体主要在公司层面,国家在不同程度上或台前或幕后发挥影响。

随着全球化的推进,国家与企业的利益会有所分化。全球化伴随着国家主权的下降。

对内,随着贸易、旅游,以及留学、移民等民间往来越来越多,国家以下主体的自主性越来越大,乃至出现跨国公司;对外,WTO、世行、国际货币基金组织、联合国和世卫等二战以后建立的国际机构,这些超越国家的主体在维护国际协调机制、国际秩序、国际规则方面发挥了重要和持续的作用。加入这些机构,就意味着国家或多或少放弃原有的主权。

直至金融危机乃至前不久,全球产业链上功能耦合的主体在发达国家主要是公司,在发展中国家,国家的权重更大些,典型是中国。

具体有两种情况,其一,超越国界的跨国公司,如苹果、宝马、巴斯夫、微软等,举目四顾,罕有对手,居高临下在世界范围选择可以与其资本和知识产权相耦合的对象;发展中国家大多不存在能与跨国公司直接耦合的同等级别的公司,通常都是由地方政府甚至国家出面,提供三通一平的土地、劳动力,以及优惠的税收环保社保政策等。跨国公司拥有主动的选择权,发展中国家处于被动的被选择的地位。

其二,发展中国家的中低端廉价商品制造商供应商寻找发达国家进口商,二者地位大致均衡。

但是,公司往往只考虑自身的利益。在全球化中,金融界和以高科技为核心的跨国公司不仅赚得盆满钵满,而且由于把生产制造环节外包出去,从而着重于0-1的原始创新,牢牢控制产业链顶端,总体上熵减。

然而,面对中下阶层的利益和就业,选票本土化与资本全球化的矛盾,存在跨国公司、国家主权,以及个人三个层面的利益之争。国家必须承担克服熵增的重任,在“牛粪”越积越多之时,在分岔点不确定之际,挺身而出,替代跨国公司,或与之共同充当全球化的主体。

全球产业链瓦解,既然在产业和经济层面的功能耦合退耦,公司作为全球化主体的地位自然下降,国家开始在全球化中显山露水;既然经济上的关联弱化,必然转为政治经济文化全方位竞争。在分岔点上,不确定造成的压力陡然加剧,国家的权重自然提升。再者,这些年来互联网平台型公司的作用越来越大,寻常公司不是对手,唯有国家方可与之对话抗衡。一句话,国家安全上升到首位。

此外,在难民潮的压力下,欧洲诸国民族主义泛起。国家主义蔓延到世界,甚至有人提出自相矛盾的“国际民族主义运动” 。

经济民族主义崛起意味着国家间竞争或者国际竞争模式的变化,即从国际层面的竞争转向内部的体制竞争,以及通过重塑内部体制来重新强化其外部影响力。不管各国公开声称什么,“内部优先”都是今天各国遵循的实际规则 。

包括美国在内的世界各国,都在分岔点附近审时度势,反思问题的根源。在主观上做出有利于自身的调整,以此影响世界,同时也被世界所影响。

美国需解决实体经济外流和弱化而金融业高高在上,科技发展引发的失业,以及选票本土化与资本全球化的矛盾等等。然而,美国试图以极端的“脱钩”方式避免本国“被”熵增,“美国优先”以独善其身,实现熵减。在当下愈演愈烈的技术战中,美国等国甚至以功能耦合为武器,要挟和阻击中国(中美科技战辨析之一——两种科技战和“之二”、“之三”)。川普试图从以资本为中心的全球化,转移到以本国民生为中心的道路上来,伴随着回归民族国家,哪怕是筑起高墙画地为牢。而跨国或超国家的组织,如世界银行、联合国、欧盟或其他区域组织,在川普看来,往往削弱国家主权,于是退群成为常态。

在全球产业链中,中国对外贸特别是美国在功能耦合的依赖,在相当程度上是因内部功能耦合缺陷,例如内需不足所致。贸易战之倒逼,将促使中国内部功能耦合自我完善,由此重构对外的功能耦合,由扩大内需、供给侧改革,到内外双循环。中国自身需解决权钱勾结导致的腐败,对外需的过度依赖,“世界工厂”中的劳资矛盾,以及生态和环境危机。中美科技战更是暴露出功能耦合之脆弱。

欧洲,如果小国不足以与中美均衡,那就组成欧盟。由于担心欧洲工业被美国和中国的竞争压垮,欧盟正在重拾产业政策以维护欧洲的技术独立。

如果说在全球化中,主权国家或多或少失去控制权,那么逆全球化就是国家夺回和强化控制权,不让处于低位的国家借势汲取负熵,以维持国际原有的高低态势。随着功能耦合演变和熵增与熵减之争,国家利益逐步凸现。

更严重的事态是,一旦功能耦合的主体上升到国家层面,在摊平的就不只是经济;由经贸层面向下深入到技术,甚至科学层面(留学生),向上扩展到制度和价值观。国家,必然牵涉到民族,国家主义往往伴随着民族主义。极端的表述如美国历史学家亨利.亚当斯所言 :“低俗一定会驱逐高贵;而且长期来看,文明本身正是因为过于高贵而无法存续。”

在分岔点时期,各国政府出面介入全球化事务是大势所趋。一言以蔽之,国家主义抬头,国家成为“乱世”中的主体。

2)全球化主体演变的另一个因素是,从中国与国际接轨,到国际与中国接轨

本世纪之前的国际贸易,主要是以市场经济为基础的竞争与合作,公司作为功能耦合的主体,在全球化中还有WTO立规则,但是从未遇到过中国这样的情况。中国作为国家,始终是参与全球化的主体,顶层设计,制定产业政策应对科技发展,以举国之力实现赶超。

面对一个惯性(坚持特色、历史悠久、体量庞大、意志坚定)如此巨大,对规则有自己的理解,而政府力量又是如此强大的国家,WTO在经济、制度和心理上都没有做好准备。中美,乃至中国与世界之间的制度安排和游戏规则有待重新设定。例如,为了与中国政府对接,一带一路上的东道国政府是否需要,以及实际上做到如同中国政府那样强悍。

上世纪末,中国开放,强调“与国际接轨”,“接”的是国际惯例,是市场经济及其规律,是科学精神;“中国特色”主要是对内而言;如今,或多或少受到中国的影响,各国在与国际接轨的同时,世界正在以种种方式与中国“接轨”——国家走上前台,或者主动,或者迫于压力。于西方国家来说,如果不能改变中国,那就变得像中国一样 ,澳大利亚总理声称,“澳大利亚人民站起来了”。此情此景,不由得想起金庸小说中的慕容博。

3.系统与环境

在更大的范围,工业革命后,世界各国在总体上分化为系统与环境两类,系统由环境汲取负熵——资源、人力和人才,以发展自身;先是由战争和殖民直接掠夺,后是经由贸易和美元巧取豪夺。随着世界范围贫富差距扩大,作为负熵输出方的国家难以为继,发达国家也不可能在发展的道路上一骑绝尘。在此意义上,全球化即意味着,资本、技术、知识开始流入发展中国家,作为系统的发达国家与作为环境的发展中国家,原有的角色有所淡化和一定程度的互易。

原先人均GDP和社会福利等方面处于相对高位的发达国家,在熵增中在一定程度上被向下摊平,而原先处于低位的发展中国家则向上实现了“赶超”,按川普的话来说,就是在全球化中“占了便宜”。

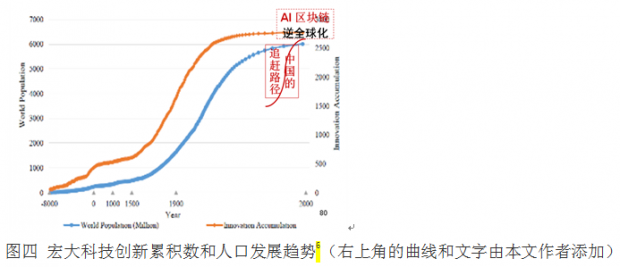

从根本上说,这一轮全球化的起步与高潮之所以发生,在于以中国为代表的发展中国家和以美国为首的发达国家,双方处于不同的发展阶段。发达国家在前沿,在向高端需求发展的同时,向外输出资本和转移中低端产业;发展中国家则处于全力追赶的阶段,效率和速度优先,承接发达国家的资本与中低端产业。发展中国家与发达国家,中美之间,是“错位”竞争所形成的功能耦合,虽然在知识产权等方面也有分歧,但总体上“合作愉快”。

如果从90年代初开始算,经过20年左右的发展,中国在效率和速度上一路赶超,虽在前沿和以人工智能为核心的服务业等领域尚有不小差距,但在一些方面正在或已经达到与发达国家平起平坐的地步,曾经“愉快”的功能耦合,必将在相当程度上被同一水平上的无情竞争取代,中国必然受到守成大国的打压。

2008金融危机至今已近20年。分岔点考验人类的智慧,在分岔点停留时间越长,人类遭遇的损失越大,面临的风险也越大。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号